예천읍내로 접어들자 가로수가 곱다. 2차선의 아스팔트를 따라 간간이 짙은 초록의 터널을 만든다. 시원스러운 길이다. 용문면사무소에 이를 때쯤에는 사면의 산세가 시계를 가득 채운다. 북쪽의 매봉과 서쪽의 국사봉, 동쪽의 옥녀봉과 남쪽의 백마산이다. 연꽃 같은 금당실마을을 품어 안는다. 승지의 위엄이다.

금당실마을은 <정감록(鄭鑑錄)>의 십승지에 해당한다. 흉년, 전염병, 전쟁 등의 화를 피할 수 있는 10곳의 마을 가운데 하나다. 마을에는 금곡천이 지나는데 사금이 나왔다. 금당실이나 금곡으로 불리는 이유다.

사람이 살기 시작한 건 청동기시대부터다. 15세기에 이르러 감천 문씨가 정착하며 마을의 형태를 갖추기 시작했다. 이어 함양 박씨와 원주 변씨 사위가 들어온 후에는 그들의 후손이 번성했다. 지금도 두 씨족이 마을의 절반 가까이를 이룬다. 함양 박씨 3인을 모신 금곡서원, 함양 박씨 입향조 박종린(1496∼1553)의 제사를 지내는 추원재 등이 그 자취를 전한다.

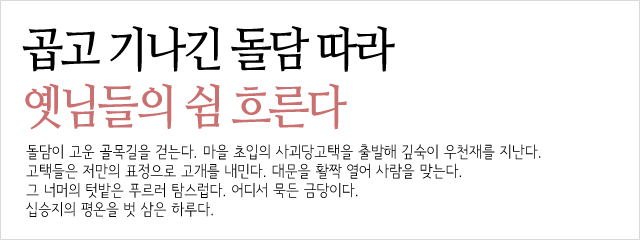

무엇보다 옛집들은 고샅과 나란히 길을 내는 담장이 압권이다.

금당실마을의 돌담길은 약 7,400미터에 달한다. 마치 미로를 그리듯 마을 곳곳을 지난다. 옛날에 한 새우젓 장수가 새우젓을 팔러왔다가 집을 찾지 못해 그냥 돌아갔다는 이야기도 전해온다.

마을 초입에는 민속자료 제179호 사괴당(四槐堂)고택이 위치한다. 원주 변씨 변응녕(1518∼1586)이 터를 잡고 집을 지었다. 찾기는 어렵지 않다. 마을로 들어서는 입구의 도로와 곧장 접한다.

마을 초입에는 민속자료 제179호 사괴당(四槐堂)고택이 위치한다. 원주 변씨 변응녕(1518∼1586)이 터를 잡고 집을 지었다. 찾기는 어렵지 않다. 마을로 들어서는 입구의 도로와 곧장 접한다.

고택의 동쪽 바깥으로는 역시나 길게 이어지는 돌담이다. 집을 에두르는데 가장 먼저 시선이 머문다. 돌담도 눈길을 끌지만 그 가운데 솟은 2층의 초가 대문채도 흥미롭다. 가운데 대문간이 있고 남쪽에 문간방이, 북쪽에 창고가 각각 한 칸씩 붙어 있다.

바깥에서 오르는 3칸 규모의 2층은 장마루를 깔았다. 일제강점기에 지어졌다고 한다.

대문채의 북쪽 계단을 오르면 사괴당고택 담 바깥으로 너른밭과 빈 터다. 그 땅의 경계에 다시 한 번 긴 담이 가장자리를 둘렀다. 구한말 법무 대신을 지낸 이유인의 집터다. 99칸의 한옥으로 위급할 때 고종황제와 명성황후를 모시려 했다. 시간이 지나 집은 사라지고 노송 두 그루만 남았다.

사괴당고택의 본채는 안채만 덩그러니 남았다. 원래는 안채 앞쪽에 ‘ㄴ자’ 형의 사랑채가 위치했었다. 안타깝게도 그 터만 남아 안마당이 굉장히 넓다. 예전에는 연못과 정자도 있었다. 면사무소 자리가 옛 연못의 터다. 그 주변으로 네 그루의 느티나무를 심었다 해 사괴당(四槐堂)이다. 이제는 모두 고사하고 한 그루만 남았다. 정월 대보름에 마을 제사를 지내는 나무다.

사괴당고택의 2층 초가 대문채 흥미로워

안채는 ‘ㄷ’자형으로 남향의 집이다. 80센티미터 남짓한 높이의 기단 위에 팔작지붕을 이었다. 3칸의 안방과 대청을 중심으로 양쪽에는 날개를 갖는다. 서쪽에는 부엌과 방이다. 동쪽에는 마루방과 온돌방이 위치한다. 안대청에서 뒤뜰로 난 문을 열면 약초밭이다. 그 사이로 들꽃들이 피어 아름답다.

사괴당고택에 원주 변씨의 후손들이 기거하지는 않는다. 이원희(56)씨 부부가 2년째 살고 있다. 한옥을 가꾸는 손길이 알뜰살뜰해 집 안이 정갈하다. 고택 숙박이라는 역할에도 충실하다. 조금 더 많은 이들이 자유롭게 고택을 넘나든다. 옛 집과 새 주인이 어울려 조화롭다. 고택은 그리 또 한 살 한 살을 먹으며 제 몸의 묵은 때를 씻는다.

사괴당고택에서 용문면사무소 옆길로 걸음을 옮긴다. 여전한 돌담길이다. 모양을 조금씩 바꿔가며 집과 집 사이를, 밭과 밭 사이를 잇는다. 곧 우천재(愚泉齋)다. 사괴당고택과 더불어 하룻밤묵기 좋은 고택이다. 사괴당고택이 원주 변씨 집안의 흔적이라면 우천재는 함양 박씨의 대표적인 고택이다. 1681년 건축된 이후 몇 차례 보수를 거쳤다. 현재 건물은 1870년에 건축했다. 박좌상(74)씨 부부가 읍내로 이주한 후에는 아들 박정호(48)씨가 거주한다.

우천재의 대지는 남서향의 긴 장방향이다. 대문채에서 북동쪽 대각선으로 가로질러 본채로 향한다. 마당은 제법 넓다. 남쪽에는 우물이 있고 그 곁으로 장독대가 위치한다. 장독대는 보통 안채에 있는 게 일반적이지만 너른 바깥마당을 활용했다. 박씨가 직접 전통 방식으로 된장과 간장을 만든다.

고즈넉한 우천재 사랑마루는 맑은 선비의 터전

마당을 가로질러 사랑채에 닿는다. 정면 6칸의 건물이다. 낮은 기단 위에 모습이 단정하다. 동쪽으로는 곳간채가 붙었다. 그 사이로 난 중문을 통해 안채로 들어선다. 안채는 2단의 기단 위에 정면 5칸, 측면 2칸의 건물로 현대식 창틀을 설치했다. 일말의 아쉬움이다.

사랑채와는 서로 정면 크기가 달라 서쪽에서 모서리가 만나는 것도 특징이다. 안마당은 자갈을 깔았는데 그리 넓지는 않다.

우천재는 안채보다 동쪽의 바깥사랑이 더 매력 있다. 2칸의 사랑마루를 갖는데 좌탁 위에서 책장을 넘겨도 좋겠다. 고즈넉한 공간이다.

우천재라는 이름은 박씨가 증조부의 호를 따서 지었다. 스스로를 낮추어 부른 ‘어리석은 샘’이라는 의미다. 집도 이름을 닮았다. 깊고 넓은 도량이 스민다. 화려하고 화사하기보다 사람 냄새가 짙다.

우천재에서 길을 따라 걸어 오르면 반송재(伴松齎)다. 마을에 있는 고택 가운데 가장 크다. 하지만 그 또한 초가를 인 대문이다. 집 안 뒤뜰에는 따로 텃밭을 두었다.

사괴당고택이나 우천재도 마찬가지다. 초가 대문에 텃밭을 갖는다. 집집이 우물을 둔 것도 흥미롭다. 금당실마을의 색깔이다. 반가의 전형적인 구조를 따르지 않았다. 얼핏 양반의 고택이 아닌가 싶지만 그렇지는 않다. 그보다는 서민적이고 검박한 풍모다. 가세를 내세우기보다는 그저 주어진 삶에 충실하다. 평온한 마을이 주는 넉넉한 기운이다.

지게나뭇길이라 불리는 마을 골목 산책과 더불어 천연기념물 제469호 송림도 권한다. 마을 사람들은 ‘쑤’라고 부른다. 마을 서북쪽에 있는 약 800미터 길이의 소나무 방풍림이다. 한때는 2킬로미터에 달했다. 오미봉 정상의 오미정에서 내려다보는 마을의 전경도 일품이다. 승지의 전경을 실감한다. 하루를 묵으면 마을곳곳의 여유로움이 몸 깊숙하게 스민다. 금당실의 진짜 금은 그 옛날의 사금이 아니라 바로 넉넉한 누림이고 쉼이 아닐는지.

글과 사진·박상준(여행작가)

마을 초입에는 민속자료 제179호 사괴당(四槐堂)고택이 위치한다. 원주 변씨 변응녕(1518∼1586)이 터를 잡고 집을 지었다. 찾기는 어렵지 않다. 마을로 들어서는 입구의 도로와 곧장 접한다.

마을 초입에는 민속자료 제179호 사괴당(四槐堂)고택이 위치한다. 원주 변씨 변응녕(1518∼1586)이 터를 잡고 집을 지었다. 찾기는 어렵지 않다. 마을로 들어서는 입구의 도로와 곧장 접한다.